1 (01) ふるさとの風

春の柔らかな光が南アルプスの稜線を照らし、ゆっくりと山あいの町を目覚めさせていく。

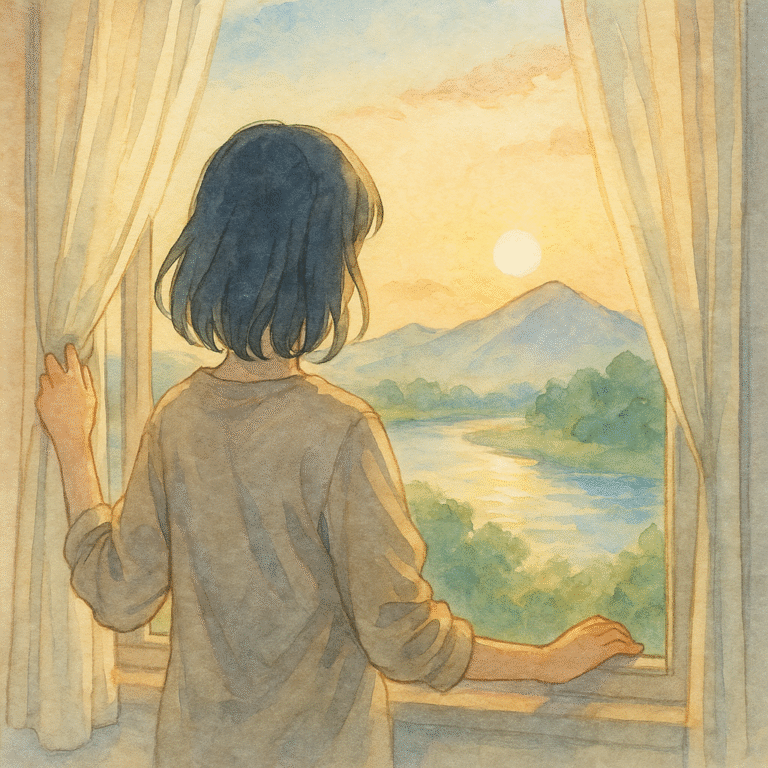

山梨県の小さな町、市川三郷町。その朝も、市川みさとはいつものように早起きし、窓辺に立った。窓を開けると、富士川から吹き上げる清らかな風がそっと部屋に入り込み、頬を優しく撫でる。

富士川は、笛吹川と釜無川が合流して生まれる大きな川だ。さらに支流の芦川が町の中心部を通り、やがてその流れも富士川へと溶け込む。子どもの頃から何度も見てきたこの川の水面は、春の光を浴びてきらきらと輝き、季節の移ろいを映していた。

みさとの家族は、両親と兄の4人。父・誠一は地元企業で働く穏やかな性格の人で、母・真理子は町内の行事に欠かさず参加する明るい人柄。三歳年上の兄・祐介は町役場に勤め、地域のために忙しく働いている。

食卓にはいつも笑い声があり、そのぬくもりがみさとの心を支えてきた。

現在、みさとは甲州学院短期大学の地域創生学科に通っている。将来の夢はまだはっきりとしないが、「生まれ育った町のために何かをしたい」という漠然とした想いが胸にある。

平日は短大の授業のあと、町外れにある「和紙工房 ゆらぎ」でアルバイトをしており、和紙づくりの奥深さに触れる日々だ。

その日は授業が休講で、朝から富士川沿いを歩くことにした。土手の上から見下ろす川は、雪解け水を含んで水量が増し、ゆったりとした流れの奥に力強さを秘めている。

耳を澄ますと、せせらぎに混じって遠くの笛吹川の水音がかすかに届き、町全体が水に包まれていることを実感する。

「こんなに身近にあるのに、ちゃんと見たことなかったな……」

ふと足を止め、川面を見つめながら呟く。この町で生まれ育ったからこそ、当たり前すぎて気づかなかった景色や恵み。水もそのひとつかもしれない、と漠然と感じた。

家に帰ると、母が庭先で洗濯物を干していた。

「おかえり、川の方まで行ってきたの?」

「うん、なんだか今日は水がすごくきれいに見えて」

母はにっこり笑い、「この町は昔から水には恵まれてるからね」とだけ言った。

その言葉は、春風のようにさらりと耳を通り過ぎた。

だが、この何気ないやりとりが、後にみさとが町の水の物語を探すきっかけになるとは、まだ誰も知らなかった。