1 (04) 春風と紙の温もり

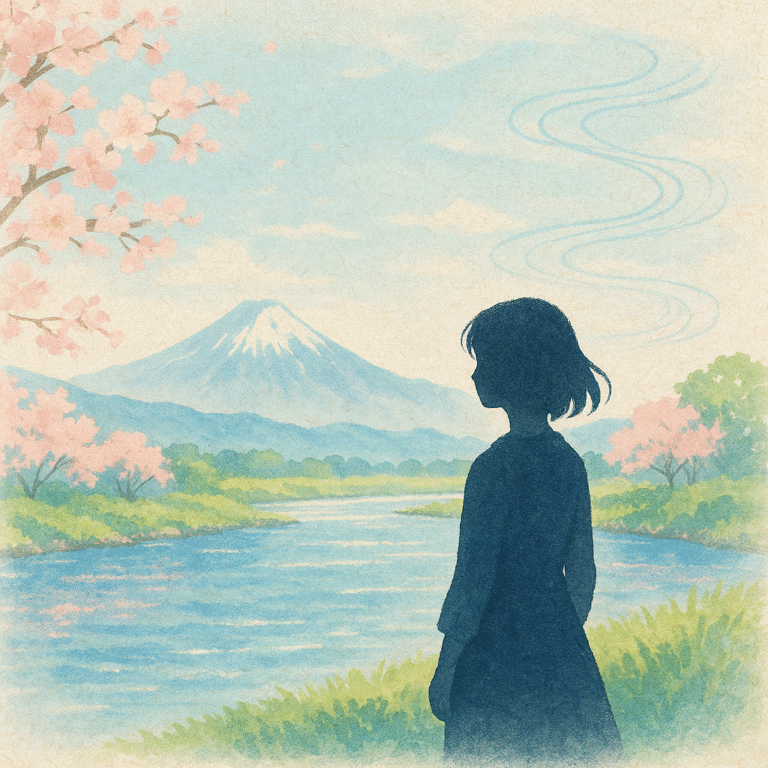

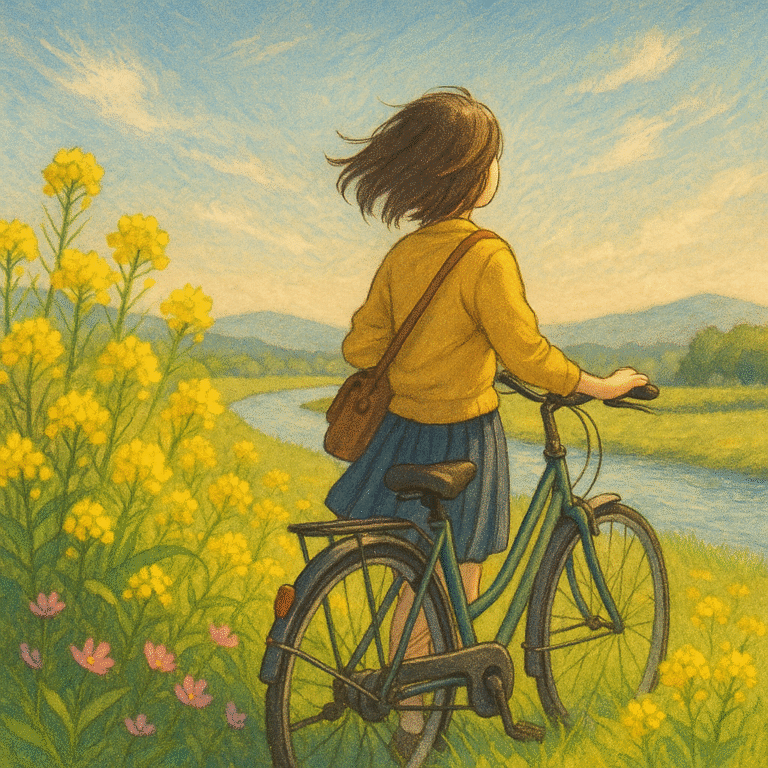

市川三郷町の朝は、春のやわらかな光に包まれて始まった。富士川から吹き上げる空気はまだ少し冷たさを含んでいるが、その中に確かな温もりが混じっている。窓を開けたみさとは、胸いっぱいに深呼吸をしてから朝食を終え、自転車のペダルに足をかけた。

向かうのは、地元の小さな紙製品会社「和紙工房 ゆらぎ」。一年近くアルバイトを続けてきたこの場所は、彼女にとって職場である以上に、町の文化や人の温かさを肌で感じられる大切な居場所になっていた。

工房の戸を開けると、ほんのり湿った和紙の香りと、木の温もりを含んだ空気が彼女を包み込む。奥からは紙を漉く水音、刷毛で丁寧に水を切る音、作業机の引き出しが開閉するわずかな響きが重なり、静かながらも生きているような空間を作っていた。

「おはようございます!」

みさとの声に、奥から佐藤和子が笑顔を見せた。この町で生まれ育ち、和紙作りを続けてきた佐藤は、穏やかな表情の奥に強い芯を持っている人だった。

「おはよう、みさとちゃん。今日は特注便箋の包装と発送準備をお願いするわ。県外のお客様からの注文なの」

「はい、分かりました」

作業台の上には、職人が一枚ずつ手漉きした便箋が整然と積まれている。光の加減でほんのり透け、紙肌には繊細な繊維の流れが見える。その一枚一枚が、山から流れ出る清らかな水と、職人の熟練した手仕事によって生まれたものだ。

みさとは手触りを確かめながら、紙の温もりを指先に感じた。薄くても芯の通った強さがあり、伝統的でありながら、どこか現代的な軽やかさもある。それは、町の人々の生き方そのもののように思えた。

昼休憩になると、みさとは工房の裏庭へ向かった。そこは富士川を見下ろせる小さな高台で、柔らかな春風が桜の花びらを運んでくる。弁当を広げ、箸を進めるたびに、どこか懐かしい川の匂いが風に混じって届いた。

「この町の春は、本当に特別だな……」

独り言のように呟くと、背後から静かな足音。振り向けば佐藤が微笑んでいた。

「気持ちいいでしょう?私も若い頃、よくここでお昼を食べたのよ。町を出て色々見たけど、結局戻ってきた。ここが一番、自分らしくいられる気がして」

佐藤の言葉に、みさとは心の奥が少し揺れた。彼女もまた、外の世界を見てみたい気持ちと、この町で暮らし続けたい気持ちの間で、答えの出ないまま日々を過ごしている。

「町を出てみたい気持ちと、ずっとここにいたい気持ち……両方あります。でも、どちらが本当の自分なのか、まだ分からなくて」

「焦らなくていいのよ。どちらを選んでも、この町はきっと帰ってくる場所であり続けるから」

その言葉に、みさとは静かに頷いた。午後の作業に戻るとき、和紙の束を抱える腕の中に、不思議な安心感を感じていた。

夕方、仕事を終えた帰り道。富士川の水面は茜色に染まり、風が川面を細かく揺らしていた。みさとは自転車を止め、その光景を胸に焼き付ける。

「やっぱり、この町が好き」

そう呟きながらも、心のどこかに外の世界への小さな灯が揺れていることを、彼女は自覚していた。