1 (02) 静かな朝と日常の輝き

早朝の薄い光が、カーテンの隙間から静かに部屋を照らし始める。

市川三郷町の朝は、いつも変わらず穏やかだった。

20年間この町で暮らしてきた市川みさとにとって、この静けさは当たり前でありながら、心をほっとさせる特別な時間でもある。

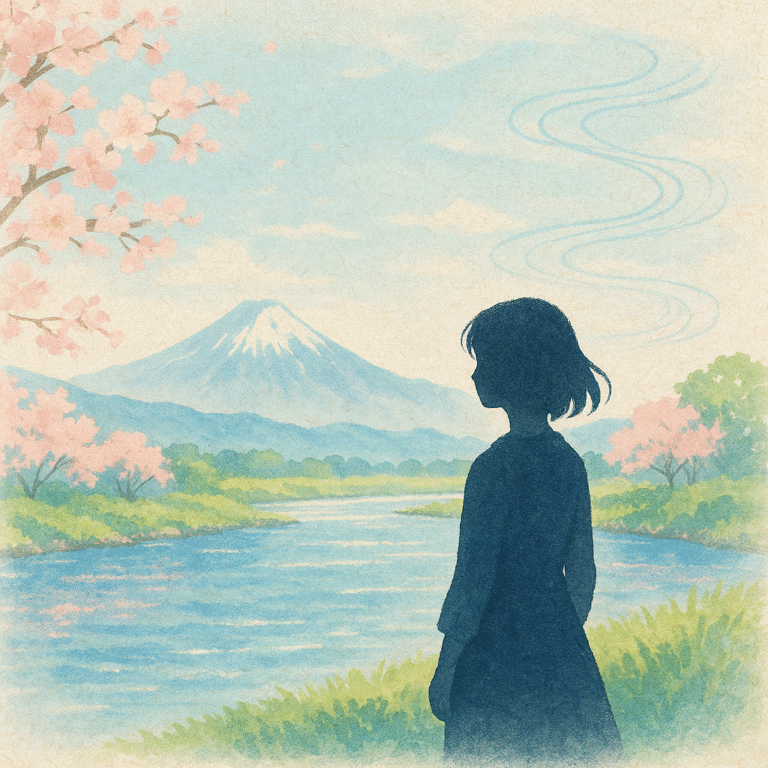

ベッドからゆっくりと起き上がり、カーテンを開けると、淡い春の光が部屋いっぱいに広がった。窓を開け放つと、富士川から吹き上げるひんやりと澄んだ空気が流れ込み、胸の奥まで満たしていく。その風の中には、川辺の水の香りや、山から下りてきた新緑の匂いが混じっていた。

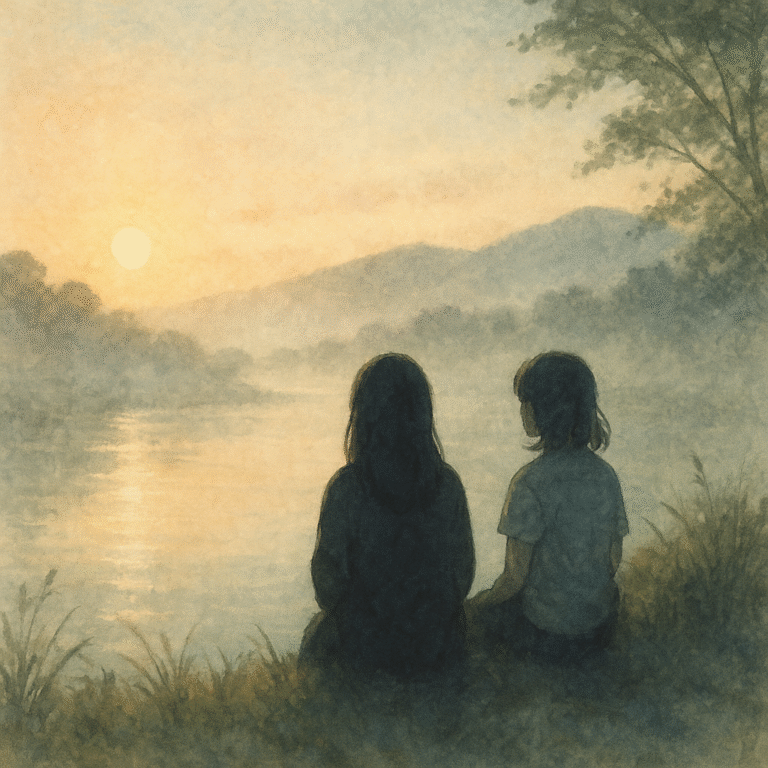

窓から見える景色はいつもと同じだが、毎日違う表情を見せてくれる。朝日に照らされた山々の稜線、黄金色にきらめく富士川の水面。その富士川に寄り添うように、芦川と笛吹川が静かに町を流れている。川面から立ち上る薄い霧が、町を柔らかく包み込み、幻想的な風景を作り出していた。

リビングに降りると、母が台所で味噌汁を温め、父が新聞を片手にコーヒーを飲んでいる。

「おはよう、みさと。今朝もよく眠れたかい?」

父の穏やかな声に、みさとは微笑んで頷く。

「うん。今日は特別に気持ちいい朝だよ。空気がとても澄んでる」

朝食を終え、家を出ると、隣家のおばあちゃんが庭で草花の手入れをしていた。

「みさとちゃん、おはよう。今日も元気でね」

その声は、まるで町全体の優しさを代弁しているようだった。

みさとは短大の授業のない日、町外れの「和紙工房 ゆらぎ」でアルバイトをしている。市川三郷町の伝統である和紙作りは、清らかな水が欠かせない。

梱包や出荷作業をしながら、一枚一枚の和紙に宿る職人の技と、この町の自然の恵みを感じ取るのが好きだった。

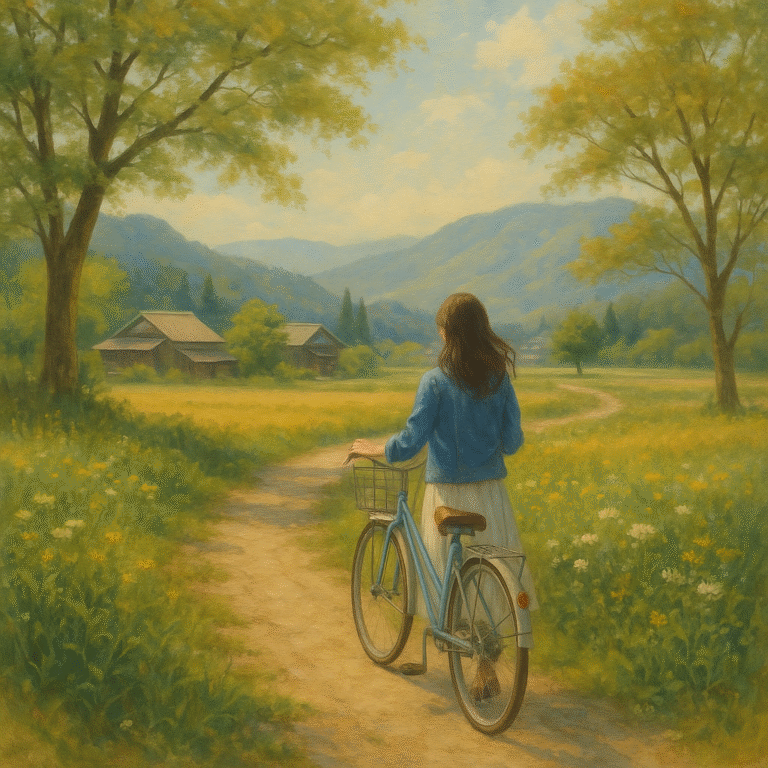

この日も、出勤途中で富士川を渡る橋の上に差しかかったとき、ふと足を止めた。水面はゆったりと、しかし確かに流れ、太陽の光を受けて小さな波紋を輝かせていた。その景色は、幼いころ兄や友人と河原で遊んだ記憶を鮮やかに呼び起こす。

芦川での水遊び、笛吹川で見た花火、富士川沿いを走った夏の夕暮れ――。全てが、この町を形づくる大切な時間だった。

「いつまでも、変わらないでいてほしいな……」

そう呟いて再びペダルを踏み出したみさとは、心の片隅で、まだ見ぬ世界へのかすかな好奇心が芽生えていることにも気づいていた。

それはまだ小さな揺らぎに過ぎない。けれど、この穏やかな日々の中にも、確かに新しい物語の予感が忍び込んでいた。